こんにちは。

今日から7月ですね!今年も半分終わってしまったなんてびっくりですよね(゚Д゚)

じめじめとした暑さで、過ごしにくい日々ですが

お身体お気をつけてお過ごしください( ´ω` ):

さてみなさんは、口内炎ができたらどうしていますか?

”治るまで待つ、ビタミン剤を服用する、バランス良く栄養を取る”

などでしょうか?

もちろん正しい対処法ですが、それでも治らない、もしくは痛みがひどくて早く治したい!

と言った場合は、歯科での口内炎治療があります(•᎑•)ノ

歯科での口内炎治療には、

軟膏の処方またはレーザー治療(またはその両方)があります。

お口の中に軟膏を塗るの?と思われる方もいるかもしれませんが、口の中に塗る前提で作られているので、

意外と流れずに留まってくれますよ(*´∇`*)

軟膏で済む程度だったらそれで大丈夫ですが、

時には痛みを伴い、食事や会話に支障をきたすこともあります。

そんな時には「レーザー治療」が効果的です!

その仕組みやメリットについて詳しくご紹介します。

《レーザー治療とは?》

レーザー治療は、特殊な光エネルギーを使用して患部を治療する方法です。

歯科では、口内炎の痛みを軽減し、治癒を早めるために活用されています。

◎レーザー治療の主なメリット

・痛みの軽減 レーザー光が神経の興奮を抑えるため、当てた直後から痛みが軽減します

・治癒の促進 レーザーは血流を促進し、組織の再生をサポートする為、早く治ります

・即効性 治療後すぐに痛みが軽減し、症状の緩和が期待できます

・非侵襲的 注射や切開が不要で、負担が少ないため安心して治療を受けられます

・感染リスクの軽減 レーザーが殺菌効果もある為、感染予防にも役立ちます

◎レーザー治療が適しているケース

・痛みが強く、日常生活に支障がある場合

・口内炎が頻繁に繰り返す場合

・他の治療法で改善が得られない場合

などが挙げられます。

治療時間は10分程度で終わります。

レーザー治療は、痛みを軽減し、早期回復を目指すための有効な手段です。

口内炎でお悩みの方は、ぜひ歯科医院での相談を検討してみてくださいね(^O^)

なお、2週間以上治らない場合は、口内炎ではなく他の疾患の可能性もあります。

長引く場合は早めに医療機関を受診しましょう(`・ω・´)b

こんにちは。

梅雨入り後の晴れはすっごく蒸し暑いですね( ; ᴗ ; )

夜間も無理せず冷房をつけましょう☆

さて今日は、

”意外と知らない!歯ブラシの正しい保管方法”についてお話します!

歯ブラシの衛生状態が口の健康に与える影響とは?

歯ブラシは毎日使うものですが、保管方法を間違えると雑菌が増え、口腔内の健康に影響を与えることがあります。

例えば、細菌が増殖した歯ブラシを使い続けると、歯周病や口臭の原因になる可能性があります。

そのため、適切な保管方法を知り、毎日の歯磨き習慣を清潔に保つことが重要です( ´罒`*)!

◎NGな歯ブラシの保管方法

以下のような間違った歯ブラシの保管方法は、雑菌の繁殖を促し、口腔内の健康を脅かすことになります。

ご自身の保管方法で当てはまっているところがないか、確認してみてください( • ̀ω•́ )

①湿った状態で放置する

使用後にしっかり水気を切らずに濡れたままにしていると、雑菌やカビが増えやすくなります。

②密閉容器に入れっぱなし

旅行用のハブラシのケースに長時間いれたままにすると、空気の循環がなくなり、雑菌が繁殖しやすくなります。

③家族の歯ブラシと触れ合うように置く

歯ブラシ同士が接触すると、雑菌が移る可能性がある為、間隔を空けて保管するのが理想的です。

④長期間使い続ける

歯ブラシの毛先が開いてしまったり、くたびれてしまうと、歯垢の除去能力が低下し、雑菌が付着しやすくなります。

◎正しい歯ブラシの保管方法

では、歯ブラシを清潔に保つためのポイントを具体的に紹介します。

✅ 使用後はしっかり水洗い

食べカスや歯磨き粉の残りを完全に除去し、細菌の増殖を防ぎます。

✅ 風通しの良い場所で乾燥させる

立てて保管し、水気を完全に飛ばすことで雑菌の繁殖を防げます。

✅ 定期的に交換する

歯ブラシの交換目安は1~2か月。毛先が開いたらもちろんすぐに、開かなくても1か月で交換するのがベストです。

✅ 他の歯ブラシと離して保管

細菌の相互感染を防ぐため、家族の歯ブラシと適度な距離を保つことが重要です。

✅ 時々熱湯消毒や紫外線除菌を活用

熱湯をかけたり、紫外線殺菌機を使用することで、より衛生的に歯ブラシを保管できます。

◎旅行や外出時の歯ブラシの保管方法

旅行や外出時は、歯ブラシの衛生管理が難しくなります。そこで、以下のポイントを押さえておきましょう!

①速乾性のある歯ブラシケースを選ぶ

通気性のあるケースを使うことで、湿気がこもるのを防げます。

②使用後はできるだけ乾燥させる

時間がない場合でも、軽くティッシュなどで水気をふき取るだけで細菌の繁殖を抑えられます。

③旅行中は短期間で歯ブラシを交換する

長期間の旅行では、帰宅後に新しい歯ブラシに交換することで衛生状態を保てます。

また、歯間ブラシやタフトブラシに関しても同様です。

歯ブラシは 保管方法次第で口腔内の健康に大きな影響を与えるアイテム です。

毎日の歯磨き習慣を見直し、清潔な歯ブラシを維持することで、より快適なオーラルケアを実践しましょう( •̀∀•́ )b!

こんにちは。

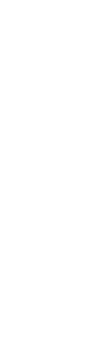

本日は、ブリッジのお話をしたいと思います( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

ブリッジとは、歯を抜かなければいけなくなってしまった際の、

抜いた後の治療のひとつです。

このような形で、基本的には抜いた歯の前後の歯に橋渡しをして

抜いた歯のところにダミーの歯をいれます。

メリットとしては、入れ歯と違い完全に接着するので手間が少ない、

違和感も少なく自分の歯のように使うことができるという点です!

またデメリットとしては、何点かあります。

一番のデメリットは、前後の歯が健康であっても削らなくてはならないことです( ;ᴗ; )

そして削った上に橋渡しとして前後の歯で支えるので、どうしても負担が

かかり脆くなりやすいです。そして前後のどちらかが虫歯や破折など

何かあった場合はブリッジを壊して治療することになります(๑*д*๑)

これを聞いただけだどブリッジはデメリットが大きいのか?と思われる方も

いるかもしれませんが、ブリッジはとてもスタンダードな治療です。

1番最初に歯を失った時に選択するのがこのブリッジが

最も多いといえるでしょう( •⌄• )◞

長く保つには、付けた後に歯間ブラシでダミーの歯の下の清掃、

フロスや歯間ブラシで前後の歯間の清掃をきちんとすること!

ちなみに当院では、このようなブリッジ専用のスーパーフロスという商品も

取り扱っています。

ダミーの歯の下に通すことができ、

さらに汚れを絡めとる素材が付いているので細かい所もしっかりと清掃することができるんです( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

また歯科での定期的なチェックは全てにおいていえることですが、

絶対に必要です!

きちんとしたお手入れで、ブリッジを維持しましょう( *˙ω˙*)و

そしてブリッジは保険のものと保険外の自由診療のものがあります。

抜いた歯の部位や、ブリッジの本数によって保険が適応になる種類が変わってきます。

保険適応外のセラミックでのブリッジももちろん作成可能です。セラミックの種類も部位によって様々あります。

噛み合わせの力や部位、審美面など様々な理由からその方に合ったセラミックをご案内いたしますので、

ご希望の方はぜひ一度ご相談ください(*ᴗˬᴗ)⁾⁾

こんにちは。

今日は、ホワイトニング後のお話です。

ホワイトニングを長持ちさせるためのひとつとして、

施術直後の食べ物・飲み物が重要になってきます( •̀∀•́ )b

せっかく安くはないお金を払ってホワイトニングをしたのに、すぐに色が戻ってしまってとてもショック…

なんてことを避けるために、以下の物に注意して口にするものを選んでみてください( *˙ω˙*)و

ホワイトニングの術後は、歯を守る役割のたんぱく質の保護膜が剝がれている状態なので、

いつもより敏感で、外部から影響を受けやすくなっています。

【術後24時間は控えていただきたいもの】

ホワイトニング後に避けるべき食べ物・飲み物は、色素が濃いものや酸性度が高いものです。

・酸性の食品

柑橘系食品・飲料、炭酸飲料、お酢、ヨーグルト、スポーツドリンク、レモン、クエン酸入り飲料など

・着色しやすい食品

コーヒー、紅茶、赤ワイン、お茶類、ココア、カレー・ビーフシチュー、醤油、色の濃い果物(ブドウ・イチゴなど)、

キムチ、トマトソース、ミートソース、合成着色料を含むもの、口紅、イソジンの入ったうがい薬、タバコ(電子タバコも含む)

【好ましい食品・飲み物】

・飲み物 お水、牛乳、

・食べ物 白ご飯、パン、パスタ、ホワイトソース系、白卵、白身魚、大根、鶏肉

ナッツ類、チーズ、オートミール、しらす、大根、里芋、白味噌汁、バナナ、りんご

などの色の薄いものや白いものが好ましいです( ᐢ˙꒳˙ᐢ )

万が一、着色物や酸性のものを食べてしまった場合、食後すぐにお水で口をゆすぎ、

ホワイトニングに特化した歯磨き粉を使用して丁寧に歯ブラシをしましょう!

色の濃いものでなくても、数日は食後すぐにうがいや歯磨きをすることで、

着色を防ぎやすくなりますので、ぜひ意識してみてください♪

以上、ホワイトニング後に気を付けたいことでした。

ホワイトニングした後のキレイな歯を保つ為に、気を付けてみてくださいね☆

こんにちは。

GW真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。

当院は明日から休診で、8日(木)からの診療になります。

休診中はご不便おかけしますが、よろしくお願いいたします(*ᴗˬᴗ)⁾⁾

今回は最近当院で飾っていたお花をご紹介します♪

あっという間に暑くなり、夏がやってきそうですね。

良い連休をお過ごしください٩꒰。•◡•。꒱۶

こんにちは。

今日は、歯の神経つまり根っこの治療疑問について、お話したいと思います(*´∀`*)ノ

◎歯内療法ってどんな治療法なの?

⇒歯の保存をはかることを目的とした、歯の内部の治療です。

歯の硬い組織、根の中や歯根周囲の組織を対象に、診断、治療、予防を行う歯を保存するための治療です。

感染を除去して根の中の組織(歯髄)の健康を回復させたり、回復が難しい場合には、根の中の組織を除去して根の周囲に炎症が起きないようにします。

根の周囲に炎症が起きてしまった場合には、根の中の清掃消毒などを再度行い、

それでも治らない場合は外科処置を行う場合もあります。

◎根の中の治療ってなぜ必要なの?

⇒根の内部や、根の周囲に感染が広がると歯を保存することが難しくなるからです。

根の中の感染源が原因で炎症が根の周囲組織に及び、最終的に歯の周りの骨が破壊されます。

根の内部を丁寧に観察し、感染源を除去して、歯の組織への炎症の波及や、骨が吸収しないような環境を作ります。

これにより、破壊された骨が再生し、歯を保存することが可能になります。

◎初めての根の治療と、再治療では治療成績は変わるの?

⇒はい、変わります。再治療を繰り返すと治療成績は悪くなります。

根の治療は、同じ歯でも月日が経つと何度か行う場合があります。

そして、再治療の回数が多くなると、治療前は残っていた根管の本来の形が崩れてしまう為、感染を制御することが難しくなります。

また、根の内部の形態は非常に複雑で、マイクロスコープで確認しながら以前の治療の修正、あいた穴や破折した器具の存在への対応が

必要となり、治療がさらに難しくなるため、治療成績は悪くなります。

また、根の先に病変があると成功率は下がります!

◎根の治療にマイクロスコープを使うと成功率は高くなるの?

⇒はい、ぐんと高くなります。根の内部を精密に観察して操作することができるからです。

マイクロスコープを使用すると、影の少ない明るい光源下で根の中を拡大して、細くて複雑な内部にある感染源を詳細に確認することができます。

アメリカの歯内療法専門医は、2008年時点ですでに90%がマイクロスコープを使用していて、現在では常識化しています。

根管治療の成功率は従来の方法で59%ですが、マイクロスコープを使用した場合は94%と非常に高くなります( ¨̮ )

当院では、保険診療でも必要な場合はマイクロスコープを使用して根管治療をすることもあります。

保険では一部的ですが、すべての作業でマイクロスコープと自費用の器具を使用する、

よりしっかりとした根管治療を自費診療で行っています。

◎根の治療回数や期間はどのくらいなの?

⇒状態や部位によっても異なりますが、1回で終わるものから5回以上が必要な場合とさまざまです。

先に説明した通り、治療する歯が初回治療か再治療かによって難易度が異なります。

一般的に再治療の方が難易度が高く、治療回数も増える傾向にあり、回数が増えれば治療期間も長くなります。

再治療の場合、以前の治療で根の内部の形状が変わっていたり、過去に充填された薬剤の除去や細菌の制御に時間がかかるためです。

以上Q&Aでした!

歯内治療、根管治療についてお分かりいただけたでしょうか(*´︶`*)

(参考:患者さんが最先端歯科治療をしっかり理解できる本。)

こんにちは。

歯の白濁(脱灰)についてお話したいと思います。

歯の一部が白く濁っているようなことはありませんか?

歯の表面のエナメル質は、虫歯菌が作り出す酸によってカルシウムやリン酸が溶け出し、光沢を失って白く濁ります。

この状態を脱灰といい、ホワイトスポットとも呼ばれます。

特にお子様によく見られることが多いです!

いわゆる初期の虫歯予備軍で、C0(シーゼロ)とも呼ばれます。

虫歯予備軍なので、治療しなければいけないか?というと、そうではありません。

この段階であれば、まだ自然の力で治る可能性が高いからです。

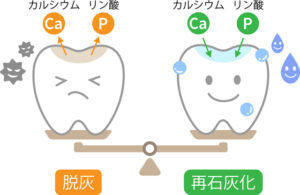

歯の表面では、食事のたびに脱灰と再石灰化が繰り返されています。

脱灰によって溶けだしたカルシウムイオンやリン酸イオンが、唾液によって再び歯に取り込まれ、再石灰化を起こし元に戻ります。

脱灰した部分が再石灰化することで、白濁やまだら模様が薄くなっていく、消える場合があります。

脱灰と再石灰化が同じ程度で繰り返されている間は、健康な歯が保たれます(*´꒳`*)

つまり、しっかり磨いて汚れのないきれいな状態を保っていれば、再石化が期待できるということです!

しかし、糖質を頻繁に摂取したり、オーラルケアを怠って歯垢が長時間付着しているなど、

脱灰が促進されるような口内環境が続くと、再石灰化の修復スピードが追いつかず、初期むし歯へと進行してしまいます。

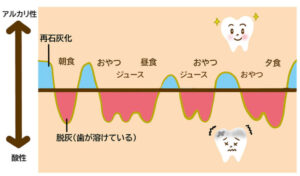

こちらの図の様に、食べ物を食べたり、砂糖が入った飲み物を飲むとお口の中が酸性になります。

唾液の役割で自然に元に戻るのですが、戻った後にまたすぐ糖分を摂取すると、せっかく戻ったのにまた酸性へと変化してしまいます。

このサイクルがとても危険なのです!!(°ロ°٥)

ジュースをちょびちょび飲む、おかしをだらだら食べる、これは絶対にやめましょう!

細菌が作り出す歯垢は、ネバネバしていて歯の表面にしっかりとくっついているため、水うがいくらいでは取り除くことができません。

また、歯垢を作らないためには、口内の細菌のエサとなる食べカスなどを、食後の口内に残さないことが大切です!(`_´)ゞ

何か食べ物や甘い飲み物を取った時には、歯磨きをしてくださいね!難しい場合でもお口をゆすいだり、お水を飲むことが大切です。

さらに再石灰化を促進するには、フッ素(高濃度)がとても効果的です!

フッ素入りの歯磨き粉や、ジェルなどを使用しましょう!

フッ素には、再石灰化を促進する作用に加えて、歯垢にいるむし歯菌が作り出す酸の生成を抑制するといった働きがあり、

白濁が起きている人は絶対に使うべきです!

歯科でも高濃度フッ素の塗布を行っていますし、市販の歯磨き粉やジェルでも、

高濃度と書かれている物は、最高値のフッ素が配合されているので、そちらを使用してください★

フッ素入り歯磨き粉を使う場合、歯磨き後も歯にフッ素が残るように、

お口をゆすぐ際は軽くか、ゆすがずに軽くペッとするくらいにしておいた方がいいですよ( ´﹀` )

みなさんも、白濁している歯がないか、気にしてみてくださいね(*´罒`*)ノ

こんにちは。

本日は、自費のクリーニング=PMTCのお話をしたいと思います!

保険と自費のクリーニング(PMTC)の違いについて聞かれることも多いですが、

いまいちどういう違いなのか分からない方も多いと思います。

保険のクリーニングは、歯周病名のもとに歯石を除去する。というような名目なので、

磨き切れていないプラーク、またはプラークが固まってできる歯石の除去をすることがメインです。

ステイン(着色)を落とす。というのは本来保険内ではできません。軽いステインなら保険内のクリーニングでも落ちますが、

濃く着色していたり、広範囲のステインは、保険内では難しいので、自費のクリーニングの範囲になります。

また、ステインだけではなく、歯周病がある方もPMTCはとても効果的です!

保険の範囲では落とせない歯周ポケット内のプラークを、丁寧に落とすことができるからです。

PMTCとは、プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニングの略で

歯のプロが専門の機械を使って行う「本格的な歯のお掃除」のことです。

トレーニングした歯科衛生士により行われ、特殊な器具と薬剤を用いて、全ての歯面とその周辺の歯垢・プラークを除去します。

歯周ポケット内や歯に付着している細菌とその集合体の膜(バイオフィルム)を除去し細菌を減少させ、

口腔内を清潔にして、虫歯や歯周病を予防することが目的です。

特殊なラバーカップ等を使用し、歯垢・プラークを除去し細菌を減少させるだけでなく、

歯の表面の細かい傷にはいり込んだ着色なども除去して歯をツルツルに磨きあげます。

普段の歯磨きではどうしても残りがちな、歯に付いた汚れをプロの技術で完全にキレイにすることができます( ˶ˆ꒳ˆ˵ )b

そのため定期的にPMTCを受けると、虫歯や歯周病になりにくくなるという効果があるのです。

また、インプラントのメンテナンスとしても最適でおすすめしています。

既に歯周病になっている方へのメンテナンスとしてもとてもオススメです!

保険のクリーニングでは届かない歯周ポケットの溝にあるプラークも落とすことができるのです。

PMTCは約1時間かけて行いますが、歯石沈着が多くある方など患者さんによっては保険のクリーニングを事前に受けて頂く事があります。

PMTCは、ホワイトニングではありません。本来の色をとり戻すことはできますが、本来の歯の色より白くする事はできません。

処置には特殊なラバーカップを使用しますので、歯や歯肉を傷つけたり、痛みはほとんどありませんよ

終了時には、歯のツルツル感が実感出来ます(´︶` )♪

PMTCを一度行っても、もちろんずっとそのままの状態ではありません。

どうしても毎日の食事で少しずつ汚れてしまう為、定期的に行うことをお勧めします。

着色が付きやすい方、歯周病がある方はPMTCが絶対にオススメです(๑و•̀ω•́)و!

例えば、歯周病で抜けそうにぐらぐらしている歯でも、毎月自費のクリーニングを受けていると、抜けずに保てたり。

なんていう事例も当院ではありましたよ(゚Д゚)☆

いかにお口をキレイに保つことが重要かわかりますね。

歯周病重度の方は毎月PMTCをする方もいますし、通常の3~6か月ごとの定期検診の際にPMTCをする方も多いです。

また、金額や時間的な問題から保険とPMTCを検診毎に交互にしたり、数回に1回PMTCを取り入れる方もいらっしゃいます。

気になる方はぜひご相談の上、一度体験してください((* •ω•)。´

仕上がりのツルツル感がヤミツキになる方も多いですよ(´∀`)

こんにちは。

以前から歯間清掃の重要性や種類のお話をしていますが、

今回はフロスの種類やその使い方、どんな人に向いているかなどについてお話したいと思います( *´ω`* )

一言でフロスと言っても、色々な形や種類がありますよね。

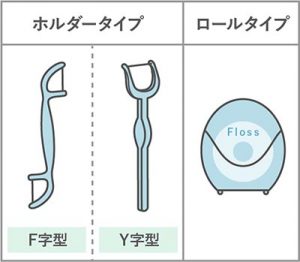

形で分けると、主にこちらの3種類に分けられるかと思います。

まずホルダータイプは、フロス自体が初心者さんにおススメの形です。

F字型は、片方がフロスでもう片方は尖っている楊枝のようなタイプが一般的によく見かけるかと思います。

こちらは持つ手と平行になっているので、前歯に使いやすいとされています。

奥歯に使う際は真横にしてフロスをいれなければならないので、少し難しいかもしれません(´◦ω◦`):

Y字型のフロスは、F字型とは反対に奥歯に使いやすい形です。

奥歯にフロスをいれるのが難しい人は、こちらを使うのがいいかもしれませんね。

次に、切って使うロールタイプについてです( ᷇࿀ ᷆ )

こちらは不器用な方には少し使い辛いかもしれませんが(特に奥歯)、

歯肉の溝まで入れ込むことや歯の側面にフロスを沿わせやすい為、きちんと使うことができれば最も清掃性がいいといえます!

F字やY字型は、歯間に入れ込んで歯面に沿わせることはできても、歯肉溝といって歯肉の中にまで入れ込むのが難しいのです( ° ω ° ; )

※このように、歯と歯の間だけでなく、歯肉の溝までいれるのがポイント☆

※このように、歯と歯の間だけでなく、歯肉の溝までいれるのがポイント☆

ただし、強い力で歯肉溝にいれこみこすってしまうと、今度は歯肉が下がる原因になってしまうので、

あくまでやさしく丁寧にを心がけましょう!

ホルダータイプでフロスに慣れてきたら、指巻きフロスを練習して身に付けるとよりいいでしょう( ´﹀` )

ロールタイプは、ホルダータイプに比べて費用が安く済むので、経済的にもオススメです( ,,>ω•́ )۶

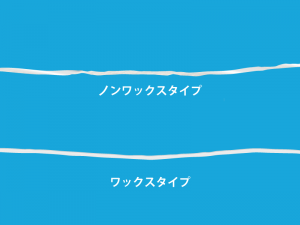

そしてロールタイプの中でも、ワックスが付いているものとノンワックスのものがあります。

ワックスタイプは、歯の間に入りやすくするように繊維の滑りを良くしたもので、ほつれづらくなっています。

まずは滑りの良い加工をしたワックスタイプを使うことをおすすめします。

ミントワックスなど、味がついているものも多いので、そこは好みで選んでくださいね(ღ˘ㅂ˘ღ)

歯垢をかきだしたり、絡めとるのはノンワックスタイプの方が向いています。

ですが、先に述べた、歯面や歯肉溝に沿わせる使い方ができていれば、どちらでも大差はないので

使い心地や自分の好みで選んでOKです(*´∀`*)b

まとめると、ロールタイプを使えるならロールタイプがベスト。

ですが指に巻いて使うのが難しい方や、部分的に難しい方はホルダータイプを使用・併用するのが良いでしょう。

いかがでしたでしょうか。

今までなんとなく家族が使っているものを使っていた方、

薬局でなんとなく目についたものを買っていた方も多いのではないでしょうか( •﹏• )?

自分に合ったフロスをみつけて、無理なく正しく使用することが大切です!

ぜひこちらを参考に、自分に合うものを探してみてくださいね(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

こんにちは!

2月に入り最強寒波がやってきていますね。

どうか暖かくしてお過ごしください( ◠‿◠ )

さて、みなさんは普段、鼻呼吸をしていますか?

呼吸は無意識に行われているものなので、特に気にしていない方も多いかもしれません。

一度今の自分の呼吸を確かめてみてください!

多くの人が鼻呼吸をしていると思いますが、中には口呼吸の方もいらっしゃると思います。

コロナ禍のマスク生活を経て、口呼吸しやすくなってしまった方も多い様です(°ω°)

更にこれからの季節、花粉症などで仕方なく口呼吸になってしまう方もいるかもしれません。。

しかし、歯科的観点、医学的観点どちらにしても口呼吸は良くないとされています。

今回は、その歯科的観点のお話をしたいと思います!

〇虫歯、歯周病、口臭のリスクが高まる

常に口呼吸をしていると、お口の中は乾燥した状態となり、虫歯・歯周病(歯肉炎)、口臭のリスクが高まります!

口の中が乾燥すると、一気に菌が繁殖しやすくなります(゚Д゚);

これは、普段お口の中を潤している「唾液」には、汚れを洗い流したり、

抗菌作用があったりなど、お口の環境を健康に保つための複数の作用をもっているからです。

唾液が少なくなれば、口内の細菌が繁殖しやすくなってしまうため、虫歯・歯周病をはじめ、口臭のリスクも高まるのです。

〇歯並びにも影響する場合も!?

口呼吸が習慣がすると常に口がポカンとあいたままになり、口周りの筋力が弱まります。

そのため、舌が前に押し出され歯が唇側へ傾斜するようになり歯並びが悪くなることもあります( “˙_˙”;)

特にお子さんは気を付けたいですね。

〇顎関節症のリスク

本来の舌の正しい位置は、舌が上顎にぴったりくっついた状態ですが、口呼吸で常に口が開いている状態だと、

舌が下方に下がった状態になってしまいます。

上顎の成長を促すためには、この舌で上顎を押し上げる力が必要なのですが、

舌が下がることで上顎の成長が促されずに、上下の顎の成長バランスが崩れてしまうのです。

上下の顎にズレができてしまうと、歯が正しい位置で噛み合わなくなり、偏った部分だけに強い圧力がかかりやすくなってしまいます。

そうなると、お口まわりの筋肉も常に緊張状態になってしまうため、顎関節症を招いてしまう可能性があります。

〇睡眠時無呼吸症候群、いびきのリスク

寝ている時に口呼吸だと、無呼吸症候群やいびきをかくリスクが上がります。

______________________________________

以上が歯科的観点の口呼吸のリスクでした。

他にも医学的にはウイルスに感染しやすかったり、ほうれい線や顔のゆるみにも繋がったりするので、

口呼吸はデメリットやリスクの塊と言えます(((º▽º ;;)

特にお子さんの口呼吸は、成長期の骨の問題も関わってくるので、特に気を付けたいですね。

お口を開けているなと思ったら、口呼吸の場合が多いので注意です!

自分でも、自覚がある方はなるべく口を閉じ舌のポジションを気を付けるなど、実践してみてください。

上記のいずれかの症状がある既に場合は、専門の歯科またはいびき外来などの専門医に診てもらいましょう( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )